2013年9月23日,新华社的一帮“老小孩儿”齐聚北京白云路,追思9月11日不幸病逝的启阳。

追思会还是由历年春节聚会的召集人新新主持。 占占、于川、胜利、小明、新新、百诗、园园、小华、燕燕、尔柔、李京、李周、红林、五零、援朝、永和、黑黑、林玉,启阳的弟弟启光、启星,启阳的妹妹燕妮以及启阳的女儿莎莎,出席了追思会。

- 参加追思会的大院朋友们在会后合影

许多身在外地甚至国外,无法赶来参加的新华大院的“老小孩儿”,纷纷打来电话、发来邮件、短信等,表达对启阳的追忆与思念。

“悟以往之不谏,知来者之可追。”追思会开得简朴而温馨。大家回忆了启阳的种种往事,也回忆了青少年一起的欢乐时光,并相约珍惜生命,用过好今后的每一天来告慰启阳在天之灵。

时间关系,一些在追思会上未及发言的,纷纷表示要在网站上撰写纪念文章。

现将启阳追思会上的发言摘录,刊发如下。

新新:

今天,我们聚在一起,用追思会这种形式共同怀念启阳,同时也希望在座的兄弟姐妹们多多保重身体,快乐、健康。下面先请启星讲讲。

启星:

首先,非常感谢新新召集大家,为启阳搞这么个追思活动。我代表我93岁高龄的母亲,代表启光、燕妮,代表启阳的遗属——启阳的女儿莎莎今天也来了——向出席今天追思会的大哥哥大姐姐以及弟弟妹妹们,表示衷心的感谢!同时,对在启阳病重期间和逝世后,通过各种形式对启阳表示慰问、表示痛惜的大院兄弟姐妹们,表示衷心的感谢!

- 启星

让我简单介绍一下启阳的经历:

启阳1944年1月、农历大年初一生在延安。今天在座的,延安出生的大哥、大姐还有占占、胜利、小明、新新。解放战争期间,启阳坐在箩筐里,跟随父母及新华社的叔叔阿姨们东渡黄河,辗转西戌、西柏坡,最后进了北京城。当时新华社这个“昆仑支队”,是由代号“302”的社长廖承志率领的。

进城后,启阳小学在华北小学,初中、高中在北京八中。我觉得,小学、中学时期可能是启阳最开心的时期:在学校很受老师的宠爱,小学是大队长,中学到高中都是团支部书记,一直是学生干部。在新华大院里,上世纪50年代、60年代初期,也是大家摸爬滚打,整天玩在一起,最无忧无虑的时期。

启阳大学是在北京工业学院、现在的北京理工大学读的。“文革”中,他和谭震林的儿子谭淮远等,是工业学院老红卫兵的发起人,因为所谓“执行资产阶级发动路线”没少挨斗,受了很多的苦。“文革”中毕业分配时,他先到了位于黑龙江省富裕县、北大荒的一个部队农场劳动锻炼了一年,然后被分配到了在石家庄的国防科委13所。应该说,在当时我父亲还没有“解放”的情况下,他分得还算不错。

- 尔柔、园园、百诗、胜利

启阳最辉煌的时期,是在粉碎“四人帮”后的改革开放初期。那时候他是石家庄小有名气的改革家,在河北省第一家中外合资企业——燕华电子有限公司做总经理,是站在改革开放潮头的人物,报纸有名、电台有声,《石家庄日报》、《河北日报》等媒体多次报道。开始几年燕华还搞得相当不错,后来随着大形势的变化,国内许多大的电子国企都被汹涌而来的洋货挤垮了,燕华也未能幸免。

后来启阳又到了上海打工,重新创业,由于种种主客观原因,也未能东山再起。但我对启阳最佩服的,就是他的这一段。最困难的时候,他到一家私营建筑公司打工,给人家管材料,寒冬腊月整天在工地上,和那些包工头、农民工在一起。在那么艰难的条件下,他还是很乐观,一直保持乐观精神,真是不容易!我觉得,我要是遇到这么大的挫折,也许早就灰心丧气了。

后来他回到石家庄,工作、生活逐渐步入正轨,却不幸得了癌症。说起来启阳的病,是在2009年,一个很偶然的情况下发现的。当时他的夫人有肾结石,经过几次碎石治疗,效果都不那么理想。她原来在部队医院工作过,有些老战友还在301,让她再去查查,结果B超、CT什么的查了一遍,没什么大事。启阳是陪着去的,人家说那你顺便也查查吧。这一查发现启阳的一个肾上有东西,有肿瘤,很快确诊是肾癌。所以2009年启阳动了第一次手术,割了一个肾。

- 小华

顺便说一句,推荐大家读一本书:人民日报高级记者凌志军写的《重生手记》。启阳没赶上,这本书我看完推荐给启光了。凌志军写了很多书,但我认为这本他写得最好。他曾被诊断为脑癌,北京、上海所有的大医院,国内所有的顶尖专家他都去看过了,专家异口同声都要他立即动手术,但他坚持没动,最后证明不是脑癌,是一种罕见的炎症。他肺上长了个东西,人家都说你这不要紧,他坚持要做手术,最后证明是肺癌,由于做得早,术后恢复得很好。

凌志军的经验是:不能盲目相信医生、相信专家,包括国内的顶尖专家。因为这些专家,你排了那么长时间的队,花了几百块钱挂的专家号,到时候3分钟给你打发出来了,根本不认真听病人自述,很草率。凌志军有这样的经历,启阳也有类似的经历。所以,一定要有自己的判断,不能光听医生说,要综合各方面的情况、意见加以分析、比较,判断,再做决定。凌志军在这方面做得非常好,人民日报高级记者嘛,逻辑分析能力很强。

凌志军的书中写到,做肿瘤手术的医生都知道,一台肿瘤手术中,医生要干两种活:一种是“责任活”,你要把这肿瘤切下来,刀口缝合好,不能感染,这是必须完成好的,不然就是你的问题,要承担责任的。第二种是“良心活”,肿瘤给你切了,周围的淋巴呀什么的是不是都处理干净了?这就可多可少了。有的医生嫌费事、怕担风险,遇到难度比较大的地方就不给你做了。

- 林玉、五零、李周

现在回过头来看,启阳这第一次手术就做得不那么理想。当时经朋友介绍,他是在石家庄白求恩国际和平医院,找的号称“×一刀”的一位科主任主的刀。术后启阳又是化疗,又是到301做什么“免疫疗法”,“免疫疗法”是全自费项目,花了很多钱。但是两年后,2011年11月他又发现便血,一检查是胃癌。还是在国际和平医院,还是“×一刀”做的手术,胃部分切除。

启阳身体底子很好,术后恢复得不错,没有病容,不像经过两次大手术的人。但是到了去年底、今年初,胃癌又复发了,本来说好来参加春节聚会也没来成。

今年五六月份,启阳又做了第三次手术,但手术后病情迅速恶化,腹腔内胰腺、肝、肠等器官,癌细胞都有扩散。最后50多天,启阳饭不能吃、水不能喝,完全靠输液维持生命,靠杜冷丁止痛。确实受了很多罪。

在启阳病危、我们去医院探望时,转达了大院兄弟姐妹们对他的问候。启阳感动得落了泪,断断续续地说:“我就是一个普普通通的人,没想到大家这么关心我、爱护我,谢谢大家了!”

- 李京

回顾启阳的一生,就是普普通通的一生,他就是个普普通通的人。在家里他是我们的二哥,在大院里他同样有着许许多多的兄弟姐妹,他深切地感受到了这个集体的温暖和情谊。启阳一直是十分看重这份情谊的,这是他最后能直面病痛折磨的一个很重要的支撑。

逝者已去,红胜大哥在启阳病逝后发来的唁电中讲得特别好:一定要“珍惜生命,认真过好每一天”。我们一定要保重身体,善待家人,健康、快乐地活着。我想这也应该是我们今天聚会的一个内容,大家交流交流,今后怎么活得更好、更健康。

过去我们住在一个院里,天天朝夕相处,抬头不见低头见;现在住得很分散,每年春节小明出钱,新新出力,我们有一次聚会机会。我觉得今后我们应该更多地创造这样的机会,更多地聚一聚。可以多组织一些集体活动,像2010年追寻父辈足迹的延安行,那次启阳也参加了。

希望大家能经常在一起抚今追昔,回忆我们青少年的美好时光,同时过好当下的每一天。我想,这也是启阳在天之灵对我们的期望。

再次谢谢大家的光临!谢谢!

燕妮:

启阳就是一个特别普通的人,不过在我们家他永远是我们的二哥。在我们家他特别特别操心,家里的大事小事都管,那时候我们开玩笑管他叫“二家长”。

- 燕妮

我觉得启阳和疾病的斗争非常顽强、非常不容易,这点我没有想到。一个人的生老病死是自然规律,每个人都要经历这个终点。启阳特别热爱生活,他明明知道要面对死亡,但他不想自己,我们每次去他都嘱咐我们要把妈妈照顾好,这个事、那个事,想到的都是别人。

我所幸的是回来后还能见到他,我给他打电话,我老鼓励他,我说你等我,你没关系,你身体情况非常好,你等我。我是这个月7号早晨回国的,第二天早晨就乘高铁去看他。他见到我很高兴。

第三天他就报病危了。启光、启星我们开车去的。去了后他一见面就说,我只说一句话,我不怕死,人到了这个地步再说怕死就是虚伪的。他说话非常费力气,他就闭着眼睛,半天才睁开说一句话。安慰了他后,启星、启光还有工作,启光身体也不太好,就回去了。我想多陪陪他,因为从小启阳和我感情还是非常好的,他总是管我、照顾我。启阳说,你那么远回来,我和你多说会儿话吧。我和他聊了半个小时,这半小时还是有说有笑的,他也是叮嘱我今后生活好,照顾好妈妈,还说医院环境不干净,不要感染,要珍惜,要好好地健康地生活。

我对他说,你好好休息,我再来,我坐高铁一小时就到了。我说我12号再来,这是10号的事。我就出去了。我出病房时就一步三回头看启阳,启阳就一直把我目送送到门口,他一直看着我。

我觉得红胜讲得非常好,就是说逝者已去,我们活着的人要珍惜生命。启阳也是这个意思,就是希望大家快乐健康,过好每一天,健健康康地生活。这也是对启阳的一个最好的纪念。

援朝:

我是援朝,我简单讲两句,我也代表东东,因为东东出差了,25号才能回来。东东在留言时说了,我们都难过。我也是,我和东东同样的感觉,我们比较小,比启阳要小,过去虽然很近,都能看见启阳大哥,但直接的接触并不很多,但他却给我们留下特别好的印象。就像李周说的,就是一个英雄形象,确实让我们都特别喜欢他。

- 援朝

我很感动的是在网站上启阳讲到启明去世时,我都没想到他那么困难,启阳费了那么多周折去美国。启明大哥去世后,在记协会议厅办了一次追思会,那时我才知道启明去世的消息。我原来想象王飞叔叔在美国做人民日报首席记者,也是老干部。我没想到那么艰难,都是自己家在努力。尤其是启阳,绕了多少地方。本来还等着看启阳接着写,但是很可惜,看不到了。

我觉得启阳是个特别值得尊重、特别有担当的人。启星和我们一起去看启阳,让我觉得直到最后,他都给我们留下了一个很好的印象,真不像是都已经病成那样的人了。他已经连水都不能喝了,精神还是很好,也不是皮包骨头的样子,真是没想到,真是有启阳的那股劲儿,有一种英雄气概。那么一个老大哥,真是让我们很感动。启星组织我们去最后再见启阳一次,我也觉得很欣慰。

我跟启阳说,你要是特别痛苦就别忍了,因为我相信他不怕死,都是为了别人,也是为了让家里人别太难过,就还在挺着。真是特别值得我们尊重和怀念。

我们都老了,我们算是小字辈的也已经60几岁了,退休了,大家都珍重吧。我觉得有一种说不出来的缘由,新华社的这些孩子,大哥哥、大姐姐,还有我们这些小字辈的,大家都愿意聚在一起。其实有时候是很难说出来这是为什么。恬恬也在想,我们这个团体,我们这些从小在大院里长大,总有一点儿什么东西,可能也没法说得特别清楚,语言不好表达,但大家都很珍惜,都很愿意在一起,而且很真诚。

红林:

我代表我和红胜说两句。红胜一直说,启阳是他从小到现在一生的朋友。我觉得启阳大哥身上反映了他们那个年龄,包括瞻瞻、小明、新新,在他们这些人身上的一种新华社大院子弟的精神,这种精神在启阳身上能得到集中体现。

- 红林

一是他非常珍视我们这些人童年的友谊,不论是“文革”前、“文革”中还是“文革”后,他一直跟我们这个家庭、还有别的家庭,都保持着很好的关系。他和红胜小学时都在华北小学,中学红胜在101,他在八中。我们家出了事,我爸被打成“右派”后,他依旧经常到我家来玩。

我感受比较深的就是“文革”中,我在石家庄,他也在石家庄。一见面他就说,红林你有什么事儿,找我;没事儿到13所来玩儿。这让我觉得特别温暖。因为文革中,我父母都受到冲击,当时新华社子弟都是背井离乡。在异地,能有一个大哥式的人物,心里确实感到非常亲切,感到温暖。

中秋节林玉发了个电子邮件,说想到启阳骑着自行车的样子,当时我回忆了启阳很多很多事,包括他在13所我们相处的时候的很多事。启阳是非常聪明的,比如说当时电视机非常缺,他们家的电视机、还有朋友的、老丈人的,都是他自己亲手焊接,自己组装、调试的。

另外,我感觉启阳无论什么时候都非常乐观,应该说他是改革开放后站在前列的第一批弄潮儿,《法制日报》也曾发表长篇通讯介绍他。后来他在上海中创集团当总经理,管理一个很大的公司,经他手的合同几亿元的都有。但后来因为我们国家的体制等方面的原因,他又到一个小公司干了。不管遇到什么情况,启阳对生活、对人生总是积极面对。

在他身上还体现了一种精神就是坚强。今年春节聚会没看到他,我才得知他的病情。我弟弟是学医的,在诊断方面还是比较有研究的,是协和、北医的客座教授。(启星插话:红林弟弟是美国影像医学的权威。)回国讲学时,我弟弟看了启阳的片子。当时启阳一见他,脱口而出:“毛孩儿都长这么大了!”我弟弟的小名几十年没人叫了,听着特别亲切。当时一点看不出来启阳是重病号,看不出来他对自己的病、对生活有任何悲观的态度。

启阳病危时,我和援朝、恬恬、启星到石家庄去看他,那时候他已经卧床不起,但精神显得很好,躺在床上和我们聊天。其实,我们心里都是非常沉痛、非常难过的。当时我也到了大夫那里,把启阳最近的CT片子拍了下来,用E-mail发给了我弟弟。我弟弟说现在全身扩散,很难办了。

现在启阳虽然走了,但他身上体现的这种坚强,这种对儿时友谊的珍视,这种积极面对生活态度,都是值得我们发扬的。像启星说的,以后我们可以多多聚会,相互鼓励,发扬这种精神,认真过好生命中的每一天。

援朝:

刚刚收到嘟嘟的短信,发到了我的手机上:

“援朝,我是嘟嘟,这是我的新电话。本来说好要参加启阳哥哥的追思会,不想我出差,无法出席,非常抱歉!启阳走了,我非常伤感,非常难过。他是我们的领头大哥之一,更与我们家有缘。启阳是我父母的干儿子,是我的干哥哥。这个印象自我记事起就有。每次启阳到我们家,我的父母都会对他格外亲密,特别是我妈妈。文革期间,启阳的女儿莎莎还在我家住过。启阳哥哥本应是该大有作为的,可惜了。这个事我始终耿耿于怀,有大惑。在我家的老相册中,还保存着他儿时的照片。他在我心里。”

启星:

王唯真的女儿王小红,现在陪着母亲在外地,来不了了。她写了一首诗,悼念启阳,让我一定在会上唸一唸:

|

悼念启阳哥 |

|||

|

|||

| 启阳哥 | |||

| 静静地走了 | |||

| 发小们茫茫然 | |||

| 竟不知去哪里寻你 | |||

| 那年启明哥追思会 | 你像一缕青青的山脉 | ||

| 何叶阿姨的失声痛哭 | 与群峰相偎相依 | ||

| 兄弟间忧郁的目光 | 栉风沐雨 雷电不惧 | ||

| 已痛在我们心底 | 平凡而不屈 | ||

| 术后洒脱的延安之行 | 我愿相信 | ||

| 聚会时爽朗的笑问 | 你大鹰般飞去 | ||

| 疾病折磨中尤关爱他人 | 冲破苍穹 | ||

| 又让我们看重你 | 直上九万里 | ||

| 你像一抹轻柔的白云 | 期盼着啊 | ||

| 自在而飘逸 | 你汪洋中破浪远航 | ||

| 拂过江河大地 | 回眸遥望时 | ||

| 竟那般多姿与绮丽 | 大家在岸边等你 | ||

新新:

绍强在加拿大发来邮件,对启阳逝世表示哀悼。我还收到一些唁电,等我整理好后都转给启光、启星。前两天我给严挺打了个电话,他最近身体不是特别好,来不了,特别说祝大家健康,还说他从小就崇拜启阳。

- 新新

我从小的人生之路、对人生的态度,很多方面都受启阳影响。比如他告诉我不许欺负女孩子,不许拿小朋友的缺陷取笑人家。他教我拍照片,教我游泳,上高中时他带着我上什刹海业余体校,一起学击剑。通过学习击剑,我的身体素质有了很大提高。

“文革”中到“文革”后,我一直与启阳保持着联系。启阳是石家庄改革开放“第一个吃螃蟹的人”,当时的报道好像就是这么个标题。启阳从上海撤离以后,一无所有去打工,但他有很多抱负,有很多想法。我们一起去延安的时候,他还说起想引进日本最先进、最环保的垃圾处理技术,没有污染,但壮志未酬就病倒了。

他肾癌术后,还和我们一起去延安。在延安时,他带着我们找到当年他父母和其他新华社老同志住的窑洞。根据他家窑洞的方位,我也找到了当年我家窑洞的大概位置。我爸爸和我姐姐曾回过延安,还在当年的窑洞前照了张像,说是一出窑洞门就能看到宝塔山。

现在咱们的老大哥占占、于川、严挺、二肥子,大姐胜利,与我们都是从小一起长大,感情非常真挚。启阳走了,我与何叶阿姨通电话的时候,特别难过。我们这些人的父母,都经历了“文化革命”,除了李京、李周的父亲受迫害走得早,其他家所幸“文革”都活过来了,家庭都没散。现在启阳走了,我们都特别怀念他,他永远活在我们中间!将来上天以后,还做他的兄弟!

占占:

- 占占

启阳是新华社孩子头,所以今天这么多比他小的也都来了。现在这么多人纪念他,可见他在咱们心目中的形象。我听说启阳病重的时候在青岛,没能赶上见他一面,很遗憾。

我是和启阳一块儿长大的,都是从延安出来的。启阳给我的印象是非常正直,是新华社孩子里面,各方面都非常优秀的,人品特别好.后来我们就分开了。刚才大家讲的这么多事情,可以证明启阳是我们大院孩子当中做人的一个楷模。他无论是对疾病的态度、对生活的态度、对事业的态度、都是做得非常好的。讲到他去美国去去纪念启明,当时他有好多想法,他回来后也与我交流过。无论对什么事情,启阳都一定要做得最好,所以我们今天怀念启阳,要学习他这种精神。

想起启阳来,我就非常激动,所以讲不了太多,简单说说我的想法吧。

小明:

接到那天启星的短信后,我就心里老在想,往事一幕一幕浮现在眼前。我说三点:一个是我和启阳是怎么认识的,一个是启阳给我的印象,第三是大家刚才说到的生死问题。

- 小明

我是1954年,从西安和程小荣一起到的北京。当时我觉得新华社小孩欺生,打架。我们就拿着竹竿打,打了几仗不分胜负。不打不相识,记不清谁说的,“带你见我们头儿去吧。”这个印象特别深,几十年了,当年的细节都记得特别清楚。那时候谁是新华社孩子的头儿呢?一个是占占,一个是启阳。久闻大名,无缘得见,见他们要先过几关,就像水浒传里的拜大哥。启阳家当时住在三号楼最高的四层,我当时心里很激动,和小荣一起去的,启阳就坐在里屋,一见面:“啊,你是小明!”我就认了门、归了宗,入了新华社的小孩儿圈了。虽然没有投名状,也就算入伙了,占占、启阳是大哥。

后来到三号楼二楼住的时候,我们两家住对门,启阳给我的印象一个是有大哥的风范,仗义,还有就是很潇洒,什么玩的东西他都得风气之先:骑车也在前头,游泳也在前头,包括击剑,还留下了一张非常好的照片,还有无线电,我们当时都很羡慕。包括男女生界限,启阳是和男孩子也熟,和女孩子也熟,我们是心里想,够不着。我和百诗、朱竹是同班同学,但是启阳和她们熟。启阳有人格魅力,我们没有。(园园插话:启阳也长得漂亮,我妈妈很喜欢他。)都喜欢,包括家长,启阳到谁家都受欢迎,很大方,很得体,很仗义。

- 启阳教新新击剑

启阳最大的特点就是他的乐观精神、达观。我记得“文化革命”中启阳是红卫兵一司的头儿,后来一司受压受得很厉害,我们当时有接触,启阳还是有那股劲。人生有逆有顺,有起有落,但启阳做事情总是有想法,这很不容易,包括和疾病做斗争。他这种乐观、达观的精神一直到最后,这是我最佩服的。启阳虽然有病,但每次大家见面的时候,看不出他是病人。今年春节聚会他没来,问了新新才知道是病了,我就没想到他病得这么重。

第三个说生死问题。我觉得人一辈子有两件事:一件是怎么活,第二件是怎么走。有些人活得不错,走得很难受,我觉得我们不能再走这条路了。人一辈子总得走吧,病了怎么样,走怎么走?真是应该把这事想透了。活着有寿命问题,也有质量问题。我不知道别人怎样,我是在部队里得了肝炎,现在肝上还有血管瘤,很麻烦,医生说烟也不能抽,酒也不能喝,夜也不能熬,只能老老实实在家待着,否则一大出血就完事儿了。

我觉得人认识自己生命是很不容易的,听说现在只认识了30%,许多事医生也在推测,也搞不太清楚。我要是得了癌,我就不去手术,也不去化疗,我就高高兴兴活着,该走我就走,而且我希望就是安乐死,不受那个罪。

怎么走的问题,我们应该正视它,把死的问题想透了、想彻底了,活着才能更轻松、更自在。反正就是这么回事情,再见面大家就是高高兴兴。这就是我的想法。

于川:

今天启阳的追思会,我第一是来补课。我1961年离开我们这个大院,随着我父亲和一家人到了安达。从61年到今天,52年了,半个世纪过去了,我没有见过启阳,我一直想见。(占占插话:我和启阳最后一次见面的时候,就谈到你。我说于川走以后,咱们俩都没见过,都特别想见。启阳也确实是这样。)

- 于川

刚才启星把启阳后面的事都说了。我小学6年是在香山慈幼院,和很多兄弟们一样是住校,一个礼拜只回来一天。当时我妈在电务处,在黄亭子,不在国会街大院,所以那个时候我也不认识大家。后来小学毕业了,电务处回到了这边大院,从初中一年级开始,我才到了这个大院。当时我妈在礼智楼分了一间房子,我家有幸和民国初年的议员先后在同一栋楼待过。

从初一开始,我才到了我们这个大院,我已经不能和小明一样,想起我是怎么认识我们这几个好朋友的了,真是想不起来了。那个年纪我酷爱足球和乒乓球。(占占插话:足球是启明带的,启明是队长。启光插话:当时小明还组织和北京小学比赛。小明插话:王飞叔叔和我们踢球,还踢那种一触地就反弹起来的,叫什么“英格兰式”。当时和我们玩的,一个是王飞叔叔,一个是电务处的“蔡包子”。)当时踢足球还分成了两伙,二肥子、曾宪政是“他们”那一伙的,启阳、占占是“咱们”这一伙的。为此还专门约了一次足球赛,到了一个很正规的足球场,两伙人要分个胜负,专门踢了一场很正式的足球赛。我记不起来到底是谁赢谁输了。(启光插话:是“咱们”赢了。小明插话:一面之词。)

后来大家慢慢就放弃足球,开始打乒乓球了。小明是横拍,小华好像也是横拍,(小华插话:我是横拍。)我是直拍,我们常在一起打球。(小明插话:你是一把手,打得好。)当时大家都在上学,只要放学回来,安排好作业之后,我要么是到占占家,在占占家认识了园园;要么是到启阳家,在启阳家认识了启光、启星,燕妮那时候还小。(燕妮插话:我特记得你,启阳老说于川、于川的。)我记得小华家也去过,在四号楼,启阳家在三号楼。这些家我都去过,只要没事儿、只要作业做完了,只要想玩儿,就去找你们。

记得那时候最高兴的事,就是周六晚上新华社大礼堂里放电影。我们这些孩子们呢,大家都愿意在乐池的沿上坐着,还学着电影《上甘岭》中的喝水挺困难的情景,有点儿水大家还很珍惜地喝着。这是一个礼拜挺高兴的一件事儿。到了新年,大礼堂里还有大人们的团聚,我们这些孩子们也去到那儿凑热闹,也觉得是一件挺高兴的事。大礼堂里演的京戏,我印象最深的就是武打戏《三岔口》。(占占插话:那是新华社的人自己演的。)这些事给了青少年的我们非常深刻的印象。

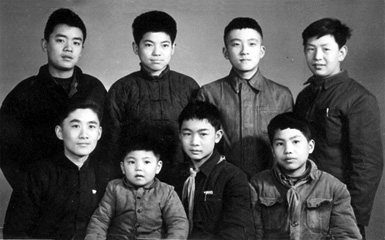

- 当年于川最好的朋友们为其送行的合影

这个时期我交情最深的几个朋友,今天除了启阳都在:占占、小明、启光、新新、小华。启星小,没有能够跟我们一起玩。我只和大家在一起待了四年半。1961年,因父亲被打成右派,我们一家就都走了。我走的时候,这几个朋友为送我,一起到照相馆照了张相片,我还带着我最小的弟弟于华。我刚才听说这张相片在咱们网站上还有,这张相片现在还珍藏在我的相册里。(启星插话:照片里还有曾宪政。新新插话:曾宪政、二肥子现在身体都不好,二肥子偏瘫。林玉插话:你父亲是于友、后来到民盟当《群言》主编吗?)我父亲是于友,后来当过《群言》的主编。

从61年离开新华社大院之后,我倒不是没去过。刚才占占问,你为什么62年就考回了北京铁道学院,没回来找我们?我现在也想不明白为什么。后来1978年我父亲平反了,先到了大百科,后来到了《群言》刘尊棋那儿。当时我妈回北京,退休后到新华社来看她电务处的那些老同志,我陪她,进了新华社大院一次,是从西门进来的。我发现我已经不能像咱们小时候那样,随便到处走了,想到工作区,已经不行了。和我父亲母亲在食堂吃了一顿饭,新华社我就再也没有进去过了。

我大学毕业后分到齐齐哈尔,在那里找的老伴,至今岳母还在那里,每年春节要回去看她,所以每年的春节聚会,我都赶不上。我一直想见启阳,但是没见着。

今天的追思会,大家给了我一个机会,能够追思启阳。我们纪念启阳最好的方式,一个是我们坐在这里,大家怀念他;一个是我们大家好好活着,用我们更长的生命、更多的欢乐来告慰他!

谢谢大家!